|

|

|

多くの仕事の現場で「企画」が求められる時代。

会議の前の晩に頭を悩ませてみるものの、結果はさっぱり。

そんな経験をもつ人も多いのではないだろうか。

ならば「船は船頭に聞け」。

企画のヒットメーカーというべき男の、

発想の瞬間に迫ってみたい。

実際のケースに基づいたストーリーのなかにこそ、

ヒントはあるはずだ。 |

| (構成・文●阿部憲二) |

本業であるCMの他、作詞、映画脚本・小説の執筆など、幅広い分野で活躍する注目のクリエイター、麻生哲朗。彼が世に送り出す「企画」は、多くの人々の心をつかんでいる。では、それらヒット企画はどのようにして生まれたのか。代表的な三作品について、企画発想時のエピソードを聞いた。

| CASE 1: カロリーメイト「がんばれワカゾー!」CM |

2000年某日、大塚製薬のとある会議室。そこではCM制作に関するオリエンテーションが行われていた。広告の対象となるのは、同社の主力商品「カロリーメイト」。麻生は広告会社のCMプランナーとしてその席にいた。

発売されて20年近く。研究に研究を重ね、地道に育てられてきた商品だ。今では認知率も限りなく100%に近い。消費者はすでに、商品の名前だけでなく「使い方」まで知っている。

担当者の説明を聞きながら、麻生はぼんやりと考えていた。

「優秀な商品だな」

だがその優秀な商品も、メジャーになったがゆえに、逆に「あるのにないように見える」というジレンマに陥っていた。この状況をなんとかしてほしいというのが、クライアントである大塚製薬の要望だった。

「直感」を信じる

CMの企画を考えるときに、麻生は「直感」を大事にするという。

「純粋にその商品がどうしたら愛されるかを考えていて、それに関して働く直感は絶対に間違ってないって思ってる」

このときもそうだ。会議中に浮かんだ直感に対して、素直に反応した。

「『優秀だけど愛される方法』を考えればいいんだ」

直感を出発点として、彼はまず頭のなかにイメージを描く。そしてそれを膨らませていくのだ。

「クラスに、頭いいんだけど嫌味じゃない奴っているでしょ? 結構付き合いがよくて、部活終わったときに一緒にダベってたりするんだけど、サラっといい点取る奴。人間でいったら、そっちの方向になればいいなって」

その商品やブランドが、しっくりくる「場所」。世の中にどんな「気分」でその商品を置いてあげれば、愛されるのか。それを探していく。

「アタマいいけど、気さく」

カロリーメイトの場合、そんな「場所」、そんな「気分」が浮かんだ。

イメージを形にしていく作業が始まる。麻生はここで、表現すべき「気分」をこう転換してみる。

「つまり『ライトなコメディ』になればいいんだ、ぐらいの感じです。みんなが、爆笑はしないけど鼻の先でフッと笑いたくなるようなものにしようってこと。あとはその笑いをどこでつくるのか、ですね」

その笑いの拠り所は、あくまでも商品なのだと彼はいう。

「商品から離れる必要はないし、離れてはいけないと思う。カロリーメイトが絵になる『おいしさ』って何だろう? それを次に考える。そこから発想して『ライトなコメディ』になればいい」

「ウソ」をつかない

では「カロリーメイトのおいしさ」を麻生はどう解きほぐしていったのか。

「商品の開発者に会って、直接話を聞いて食べると、『確かにおいしい』って思う。でも、それって『ウソ』なんですよね。『だって俺、カレーのほうが好きだし』っていうのがある」

麻生の企画に対する姿勢を言い当てようとするとき、「普通であること」という言葉が浮かんでくる。あくまでも一視聴者の視線で商品を眺めているのだ。ただ同時に、一般の視聴者と決定的に異なるところがある。彼は徹底的に観察し、考えるのである。

「『おいしい』は、本当はカロリーメイトに相応しくない。カロリーメイトのおいしさは『栄養食のなかでは』っていう条件付きのもの。人間の感情が動かされるおいしさって、そういうところにないから。だから『カロリーメイトはおいしい』って『ウソ』をついちゃいけない」

とはいえ食品のCM。おいしさの表現を避けては通れないのではないか。さらに掘り下げて考えることで、麻生はその点を解消してしまう。

「カロリーメイトのおいしさって逆説的なんですよ。『おいしいかどうか関係なく食ってる感じ』がうまい

(笑)。パワーがほしくて仕方ないから食ってる、ガツガツ食ってるっていうサマが、カロリーメイトの食いっぷりとしては一番しっくりくるなって思ってる。だからそこで、そういう奴を描けばいいんだ、ってのが生まれる」

「既視感」のある主人公

「どうやったってエネルギーを無駄遣いしてるのに、でもそれが健康的に見える奴。それは『人種』っていうよりも『世代』だなと。つまりそれは高校生かなって思った」

CMの主人公が、ここで姿を現してくる。

「エネルギーを浪費しているサマが僕らのなかにも『既視感』があって、見てて面白いっていうような奴を主人公に据えよう」

「がんばれワカゾー!」。あの少年は、このとき産声を上げたのだった。

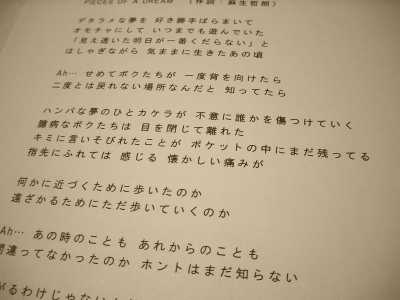

| CASE 2: ケミストリー「PIECES OF A DREAM」歌詞 |

ソニーミュージックは、麻生が担当するクライアントの一つだった。音楽会社は、アーティストが新譜を発売する際に告知のCMを流す。その企画を彼は手掛けていたのだ。

それら告知CMの仕事に携わるスタッフのなかに、麻生の企画に目をつけた人間がいた。2000年秋、ソニーミュージックから麻生のもとに、ある話が舞い込む。テレビ東京が放送するオーディション番組『ASAYAN』から、近々男性二人のユニットがデビューする。ついてはそのデビュー曲の歌詞を書いてみないかということだった。

CMプランナーとして順調に歩んでいた麻生だったが、本格的に歌詞を書いた経験はない。麻生にとってそれは、いわば新しい「企画」への挑戦だった。

「お題」に答える

麻生はまず、プロデューサーに会った。そこで新ユニットのバックグラウンドを知る。

何千人、何万人というなかから勝ち上がってきた二人であること。番組のオーディションは半年近く続いていて、世の中の関心を集めていること。二人には、「同志」という思いを抱いていた他の参加者たちが落選していき、自分たちが残った、という心情があること。そして、デビュー曲の発売は3月。それらが詞の世界を思い描く上での「お題」だった。

アーティストについての話を聞き、やはりこのときも直感が働いていた。

「『誰かを思う』というより『遠くで思う』という感じ。『昔一緒にいたけど、今は一緒にいない人』に語りかける。それさえ外さないでつくっていけば、もう『お題』には答えてるな」

そう考えを整理した麻生に、プロデューサーは迷わずゴーサインを出した。

「映像」を言葉に

今は一緒にいない人を思う、という行為について、麻生は改めて考えを巡らせてみる。

「(人の)何を覚えているかというと、表情だったり声だったりっていう、形のあってないようなものですよね」

イメージは、映像として浮かんでくると麻生はいう。歌詞を書く場合も、その映像のなかに主人公が現れるというのだ。

「たぶんそいつは一人。(曲が世に出る)3月の夜はきっと寒い。だからポケットに手を突っ込んで家へ帰ってる。で、『あいつ昔は一緒だったけど、今はいなくなっちゃったなあ』みたいなことを思ってる。例えばそんな絵ですね」

こうして膨らませていったイメージは519文字の言葉として結晶する。そして2001年3月、その言葉は二人組の声になった。彼らは『CHEMISTRY』としてデビュー。その声は、のちのヒットチャートを席巻していくことになる。

|

『PIECES OF A DREAM』より

この他にも「YOUR NAME NEVER GONE」「アシタヘカエル」など計5曲の作詞を担当した |

フジテレビの深夜番組から生まれた「チョナン・カン」。SMAPの草なぎ剛扮する、韓国語を話すキャラクターだ。その番組で映画化の話が持ちあがったとき、脚本家として麻生に白羽の矢が立った。2003年2月初めのことだ。

映画の骨格が固まっていない段階で、制作スタッフとの打ち合わせに臨む。麻生にイメージを想起させたのは、草なぎのマネージャーがいった「チョナンをチャップリンのような存在にしたい」という言葉だった。

「単純に人を笑わすっていうただのコメディアンじゃなくて、感受性としてはすごく振れ幅の大きい人が『伝える手段』として笑いを使っている、っていうのがチャップリンだと思う。だったらチョナンのまだ見せてない部分で(脚本を)つくったほうがいい。もうC調なことはすでにテレビでやってるんだし。チャップリンが笑いのバックボーンとしていろいろな感受性を持ってるみたいに、C調だけじゃないよ、すごく豊かな人なんだよっていうことが分かるような、そういう(テレビとは)真逆の話にしたい」

日常を観察眼に照らす

中心にはチョナンがいる。彼の周りには、心に傷を抱えた者たちが集まる。チョナンの優しさが、寂しさを吸い寄せるかのように。だが彼はニュートラルであるばかりに、周囲の様々な事件に巻き込まれてしまう。

そう設定が定まると、主人公チョナンだけでなく、彼を事件の渦中に引き込む、他の登場人物たちも重要な意味合いをもってくる。

では麻生はいったい、どのようにして彼らを紡ぎだしていったのだろうか。例えば「ドクター」と「ワイフ」という中年夫婦の場合は、どうだったのか。

「まず(映画を)字幕前提にしたいという思いがあった。字幕だと『日本語で聞いたら恥ずかしいけど、読むといい』っていうことができるから。でもそれだとあまりにもおとなしすぎる。だからノイズとして、『画面には出てこないんだけど、いっつもケンカしてる中年夫婦』ってのがそこには住んでいる、っていうイメージがあったんです」

麻生の描くイメージは、映像である。その映像には、「音声」も含まれている。

「『まーたあいつらケンカしてるよ』っていう感じで聞こえてて、その音がピタっと止んで、すごく静かになって、でも物語が幸せな方向に振り戻ったときには、また日常のノイズとして聞こえている。そんな連中として存在してほしかったんですよね、最初のイメージでは。でも最終的には、どうしてもその夫婦を登場させてほしいという話になっちゃったんだけど(笑)」

喧嘩をすることも、また幸せ――。

そんな日常的な出来事や思いに、麻生は耳を澄ます。そして鋭い観察眼にそれら日常を照らしてみる。

そこで発想の「ジャンプ」が行われるのだ。彼は注意深く観察することによって直感を導き出し、日常を物語の登場人物に転換したというわけである。この思考の過程こそが「企画」という行為の本質なのかもしれない。麻生哲朗の企画を見ていると、そんなことを思う。

すると逆に、こうもいえるのではないだろうか。

企画は日常のなかにある、と。

「ワカゾー!」のCMがリアリティかっていうと、そんなことはないんです。あんな奴いないし、あんな奴ホントにいたら変態だし(笑)。

―――「既視感」という話がありましたね。

麻生 「既視感」は「リアリティ」かっていうとそうじゃない。常々思っているんですけど、リアリティって汚い。「生」ってことだから。

だから「ワカゾー!」のCMがリアリティかっていうと、そんなことはないんです。あんな奴いないし、あんな奴ホントにいたら変態だし(笑)。見るツボとして「こんな奴、いた気がする」とか「いたらいいよね」っていうこと。

人ってモノを見るとき、ある程度希望込みで見るものだと思うんです。希望込みで見たものを、みんなは「リアリティ」って言ってたりする。だからホントのリアリティじゃなくて、みんながリアリティだって言いたくなるような「微妙な希望込みのフィクション」ってのが、頃合いとしてすごくいいなって思いますね。

―――映像的にイメージするというのは、難しいことではないんですか?

麻生 そんなことない、みんな絶対できますよ。イメージっていうのはどんな人にでもある。形にしてないだけだと思う。

だって恋愛してるときなんて、みんなよからぬ想像とか妙な期待とかするでしょ? で、期待外れでムカついたりする。あれってイメージがあるってこと。この人アタシが落ち込んでたら絶対こういうこと言ってくれるはず、とか

(笑)。

―――自分の企画が受け入れられないんじゃないかと不安になったことはないんですか?

麻生 まるでないです(笑)。

作った自分と離れてその企画を見ることはするし、それを見てるときの僕は企画した僕じゃない。視聴者としての自分が面白いと思うかどうかの検証をしているわけだから。

逆に自分が面白くないと思っているのに、他の人が面白いといったからこの企画の面白さを信じろっていわれても、信じられないですよね。

もし僕にすごく突飛な感性があるのなら、それはちょっと疑わなきゃいけないけど、面白いとか、悲しいとか、切ないのツボってみんなと同じだから。

―――発想のためにやっている、といえるようなことって何かあります?

麻生 ……ないですね。恐ろしいくらいにない(笑)。普通に生きてます。

CMプランナーって、たくさん映像に触れたほうがいいとか、映画はたくさん観たほうがいいとかいわれるんです。それは理屈としては正しいと思うし、僕もそういう努力はしなきゃな、とは思う。

でも例えば「この映画を観るべきだ」ってDVDを借りてきたりするでしょ。でも、観ない(笑)。手には取るけど、「ま、でも……」ってなる。この「ま、でも」っていうほうが、人として正直だと思いません(笑)? しかもそこの気持ちの方が企画になる。

つまり、やるべきだとわかっていて一応手には取ってみるけど、やーっぱりやりたくない何かがある、僕の中に。気が乗らないとか、二時間退屈かもしれないとか。そっちの気持ちに正直なほうがプランナーとしては向いてるって思ったりはします、屁理屈になるかもしれないけど(笑)。

―――ちなみに、お酒を飲んで気分転換したりは?

麻生 飲まないんです、一滴も。いっつも、コーヒーですね。

コーヒーは僕にとって、もう「リズム」みたいなもの。家で飲み、会社で飲み、外で飲み。たぶん一日何リットル、っていう単位だと思います。

|

小説家としてのデビュー作『ビーナスブレンド』(角川書店)

映像的な言葉が散りばめられている |

―――そういえば、小説の冒頭に「ビーナスブレンド」という豆のレシピを載せてますよね。やっぱりコーヒーには詳しいんですか?

麻生 あれ、架空なんです。実はそんなに詳しくはないから(笑)。コーヒーの本を読んで、とにかく一番苦くなるようにってやったらああなった。もともと苦い豆を深煎りして、とことん苦く。だから実際には飲めたもんじゃない(笑)。

(文中敬称略)

|

麻生哲朗(あそうてつろう)

96年電通入社、CMプランナーとして活動を開始。サントリー、J-PHONEなどを担当する。99年電通から独立した4人のクリエイター集団TUGBOATに、最年少で参加。大塚製薬カロリーメイトやスターチャンネルなど、ユニークなCM企画を発表し続ける。その後CHEMISTRYの作詞を担当。この3月には映画『ホテルビーナス』で初の脚本執筆を手掛けるとともに、同作のノベライズ作品『ビーナスブレンド』で小説執筆にも挑戦。早稲田大学理工学部建築学科卒。72年生まれ、神奈川県出身。 |

|

| 『編集会議』2004年6月号掲載記事 ©㈱宣伝会議 |